業務用エアコンの価格は工事費込みでいくら?相場と賢い業者選びの全知識徹底解説!

「オフィスのエアコンが急に動かなくなった」「店舗の効きが悪く、お客様に迷惑がかかる…」そんな緊急事態に直面し、交換にかかる費用を慌てて調べる方も多いのではないでしょうか。

この記事は、まさに今お困りのオフィスや店舗のオーナー様、事業主様のために作られた、業務用エアコン交換の完全ガイドです。複雑で不透明に思える業務用エアコンの価格設定を、「本体価格」と「工事費」に分解し、どこにどれくらいの費用がかかるのかを徹底的に解説します。

読み終える頃には、最適な機種の選び方、信頼できる優良業者の見極め方、賢くコストを削減する方法まで、すべてを理解できるようになります。

最も重要なのは目先の安さで選ぶことではありません。

長期的な視点で最もコストパフォーマンスに優れた「最適な一台」を見つけ出すことです。そのための具体的な知識と判断基準を、これから一つひとつ丁寧に解説していきます。

この記事のポイントは?

業務用エアコンの工事費込み価格相場は20万円~150万円超と幅広い

まず最も知りたい結論からお伝えします。業務用エアコンを工事費込みで交換する場合の価格相場は、約20万円から150万円以上と非常に大きな幅があります。

なぜこれほどまでに価格が違うのか。その理由は、総額が主に3つの大きな要素の組み合わせで決まるからです。

- エアコン本体の価格(形状と馬力):どのようなタイプのエアコンを、どれくらいのパワー(馬力)で選ぶか。

- 工事の難易度(設置場所の状況):標準的な工事で収まるのか、特殊な作業が必要になるか。

- 業者選び:どの業者に依頼するか。

例えば、小規模な事務所に家庭用に近い「壁掛け形」を、追加工事がほとんどない状態で設置する場合は20万円程度で済むこともあります。一方で、広い店舗にデザイン性の高い「天井カセット形」をクレーン車を使って複数台設置するとなれば、総額は150万円を超えることも珍しくありません。

この全体像を把握するために、まずは代表的なエアコンの種類と馬力(パワー)別の、工事費込みの価格相場を一覧表で見てみましょう。ご自身の状況に近いものから、おおよその予算感を掴んでください。

業務用エアコンの種類別・馬力別 工事費込み価格相場早見表

| エアコンの種類 | 3馬力 (約35~70㎡) | 5馬力 (約61~133㎡) | 8馬力 (約108~208㎡) | 10馬力 (約141~256㎡) |

|---|---|---|---|---|

| 壁掛け形 | 約19万円~ | 約25万円~ | 約30万円~ | – |

| 床置き形 | 約22万円~ | 約29万円~ | 約40万円~ | 約50万円~ |

| 天井吊り形 | 約25万円~ | 約32万円~ | 約45万円~ | 約55万円~ |

| 天井カセット形 | 約26万円~ | 約35万円~ | 約50万円~ | 約60万円~ |

注:上記の価格はあくまで目安です。設置状況や業者、選択する機種のグレードによって大きく変動します。面積の目安は一般的なオフィスの場合です。

この表を見てわかる通り、同じ馬力でもエアコンのタイプによって価格は大きく異なります。そして、この価格がどのような内訳で構成されているのかを理解することが、最終的に損をしないための第一歩です。

【本体価格】エアコンの種類と馬力で決まる

総費用の大部分を占めるのが、エアコンの「本体価格」です。これは主に「どのタイプのエアコンを選ぶか」そして「どれくらいのパワー(馬力)が必要か」という2つの要素で決まります。

まずは基本!業務用エアコンの4つの主要タイプと特徴

業務用エアコンには、設置場所や用途に合わせて主に4つのタイプが存在します。それぞれの特徴と価格帯を理解し、ご自身のビジネスに最適な形を見極めることが重要です。

選択を誤ると、見た目の問題だけでなく、空調効率や将来のメンテナンス性にも影響します。

天井カセット形

オフィスや店舗で最も一般的に採用されているタイプです。本体が天井に埋め込まれるため、室内の景観を損なわず、すっきりとした空間を維持できます。

4方向や2方向など、複数の方向に風を送ることができるため、部屋全体をムラなく効率的に空調できるのが最大のメリットです。ただし、本体価格・工事費ともに他のタイプより高額になる傾向があります。

高級ブティックやデザイン性を重視するオフィスなど、内装の美観が重要な場所に最適です。

天井吊り形

天井カセット形とは異なり、本体を天井から吊り下げる形で設置します。天井に大きな開口部を作る必要がないため、天井裏のスペースが狭い場所や後付けでの設置が比較的容易です。

一方向に強く風を送る能力に長けているため、教室や工場のライン、奥行きのあるラーメン店など細長い空間の奥まで空気を届けたい場合に適しています。

壁掛け形

見た目は家庭用エアコンと似ていますが、よりパワフルで耐久性が高いのが特徴です。比較的小規模なオフィス、事務所、店舗やクリニックの個室などに向いています。

4つのタイプの中では本体価格・工事費ともに最も安価で、導入コストを抑えたい場合に有力な選択肢となります。

床置き形

床に直接設置するタイプです。壁や天井の構造上、他のタイプが設置できない場合に選ばれます。

設置工事が簡単で、フィルター清掃などのメンテナンスが手軽に行えるというメリットがあります。暖房時には足元から温風が出るため、特に冬場の快適性が高いのも特徴です。

馬力とは?必要なパワーの選び方

家庭用エアコンが「~畳用」と広さで能力を示すのに対し、業務用エアコンのパワーは「馬力(HP)」という単位で表されます。この馬力選びは、エアコン導入の成否を分ける最も重要な要素と言っても過言ではありません。

コストを意識するあまり馬力を下げてしまうと、「安物買いの銭失い」に直結します。

馬力を決める要素は、単なる面積だけではありません。以下の要素を総合的に考慮する必要があります。

- 広さ:基本となる要素

- 天井の高さ:天井が高い場合は、その分だけ大きな馬力が必要

- 業種と人の多さ

- 建物の構造:熱を保持しやすい鉄筋コンクリート造か、熱が出入りしやすい木造か

- 窓の方角:日差しが強く差し込む南向きの大きな窓があるか

例えば、静かな事務所と、多くのパソコンやコピー機が熱を発するオフィスとでは、同じ広さでも必要な馬力は異なります。さらに、厨房で火を使い、人の出入りが激しい飲食店では、より一層パワフルな能力が求められます。

馬力不足の(パワーが足りない)場合

最も避けたいケースです。エアコンは設定温度に到達しようと常にフルパワーで稼働し続けます。

しかし、能力が足りないため一向に快適な室温にならず、「夏は暑く、冬は寒い」という最悪の状態になります。さらに、常に無理な運転を強いられるため電気代は高騰し、機器に過大な負荷がかかります。

結果として、寿命を縮め、早期の故障につながります。

故障による営業停止の機会損失を考えれば、初期費用のわずかな節約は全く意味をなしません。

能力過剰の(パワーが強すぎる)場合

すぐに設定温度に達するため、エアコンのON/OFFが頻繁に繰り返されます。これにより、急に寒くなったり暑くなったりと室温が不安定になりがちです。

また、必要以上に大きな馬力の機種は本体価格も電気代も高くなるため、無駄なコストが発生します。

適切な馬力選定は専門的な知見を要するため、必ずプロの業者に現地調査をしてもらった上で提案を受けることが不可欠です。

メーカーによる価格差

一般的に、ダイキンは高性能・高機能な上位モデルを多くラインナップしており、価格帯も高めに設定されている傾向があります。一方で、三菱電機や日立、東芝キヤリア(現:日本キヤリア)などは、価格を抑えた標準モデルから高性能な上位モデルまで幅広い選択肢を提供しています。

上位機種と下位機種(標準機種)の違い

多くのメーカーが、同じ馬力でも「上位機種(省エネモデル)」と「下位機種(標準モデル)」を用意しています。この二つの主な違いは、省エネ性能と付加機能です。

上位機種は初期費用こそ高くなりますが、年間の電気代を大幅に削減できる可能性があります。この「初期費用」と「ランニングコスト」を合わせたトータルコストで考える視点が、賢い選択のためには欠かせません。

【工事費】標準工事と追加料金

本体価格と並んで総費用を大きく左右するのが「工事費」です。多くの業者が提示する「標準工事費」という言葉に安心していると、思わぬ「追加料金」に驚くことになります。

ここでは、工事費の内訳と、特に注意すべき追加費用の実態を明らかにします。

標準工事費の内訳

多くの業者がウェブサイトやチラシで提示している「標準工事費」とは、最も基本的な設置作業をパッケージ化した料金のことです。一般的に、以下の内容が含まれます。

| 費用内訳 | 工事内容 |

|---|---|

| 室内機・室外機の設置 | 機器を壁や床、天井に固定する作業 |

| 配管接続 | 室内機と室外機を冷媒配管やドレン配管でつなぐ作業。通常、5m~8m程度の規定の長さまでが含まれます。 |

| 配線工事 | 室内機・室外機間の連絡電線やリモコンの配線 |

| 真空引き・試運転 | 配管内の空気を抜いて真空状態にし、正常に作動するかを確認する作業 |

各工事費は、大きく分けて以下の3つの要素で構成されています。

- 材料費:配管、電線、断熱材、固定金具、テープなどの部材費

- 労務費:設置作業を行う専門技術者の人件費

- 諸経費:車両のガソリン代、交通費、駐車場代などの間接的な費用

ここで最も重要なのは、「標準工事」はあくまで理想的な条件下での最低料金と考えることです。多くの事業用物件では、何らかの追加工事が必要になるのが実情です。

業者と話す際は、「うちの現場の状況で、標準工事費以外に発生しうる費用は具体的に何ですか?」と積極的に確認する姿勢が、後々のトラブルを防ぎます。

高額になりがちな追加工事費用の具体例

「見積もり時には安かったのに、最終的な請求額が倍近くになった」という悲劇は、この追加工事の認識不足から生まれます。以下に、発生しがちな追加工事とその内容をまとめました。

電源工事

業務用エアコンは単相200Vや三相200Vといった専用の電源が必要です。この電源が設置場所にない場合、分電盤から新たに配線を引き込む電気工事が発生します。

これは第二種電気工事士以上の資格が必要な専門作業であり、数万円単位の追加費用がかかる代表的な例です。

配管延長

室内機と室外機の設置場所が離れており、標準の長さを超える配管が必要な場合、1メートルあたりの追加料金が発生します。

高所・危険場所での作業

室外機を屋上や壁面の高所に設置する場合など、足場やクレーン車、高所作業車が必要になるとレンタル費用や人件費が大幅に加算されます。

室外機の特殊な設置

室外機を屋根の上に置く(屋根置き)、専用の金具で壁にかける(壁面工事)、狭いスペースに2台を重ねて置く(2段置き)といった作業には専用の部材と追加の作業費が必要です。

既存エアコンの撤去・処分費

古いエアコンを取り外し、処分する費用です。これには、法律で義務付けられているフロンガスの回収・破壊費用も含まれます。

この処理を怠ると依頼主である事業者が罰せられる可能性もあるため、非常に重要です。

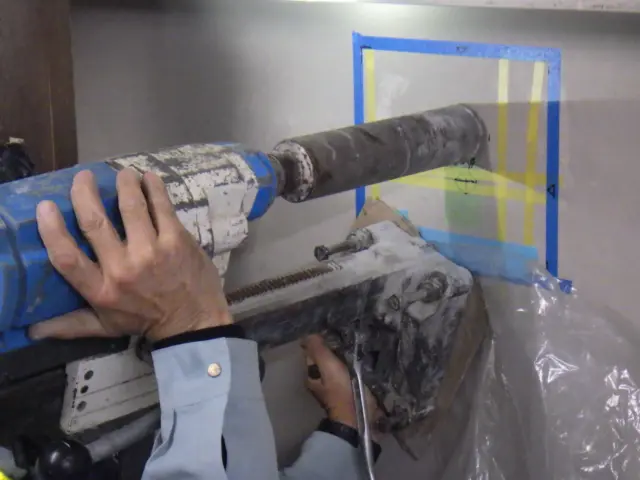

壁の穴あけ(コア抜き)

配管を通すための穴が壁にない場合、穴あけ作業が必要です。特に壁が鉄筋コンクリートの場合は、特殊な工具が必要となり費用が高くなります。

初期費用だけで選ぶのは危険!TCO(総所有コスト)とは?

TCO=総所有コスト(Total Cost of Ownership, TCO)とは、製品を購入してから廃棄するまでにかかるすべての費用を合計したものです。業務用エアコンの場合、以下のような式で表せます。

- TCO=初期費用(本体価格+工事費)+運転費用(10~15年分の電気代)+維持費用(メンテナンス・修理代)

目先の初期費用が安い機種を選んでも、燃費が悪ければ10年間の電気代でその差額をはるかに上回るコストがかかってしまいます。

APFとは?

業務用エアコンの省エネ性能、つまり「燃費の良さ」を示す重要な指標がAPF(通年エネルギー消費効率)です。この数値は、1年を通してエアコンを運転した際に1kWhの消費電力でどれくらいの冷暖房能力を発揮できるかを示した数値です。

APFの数値が高いほど、省エネ性能が高く、年間の電気代が安くなります。

APFは、メーカーのカタログや仕様書に必ず記載されています。例えば、同じ3馬力の天井カセット形でも、標準的なモデル(下位機種)と高効率な省エネモデル(上位機種)とではAPFの数値に大きな差があります。

このAPFの差が、具体的にどれくらいの金額差になるのか、簡単なシミュレーションで見てみましょう。

【シミュレーション】APFの違いによる年間電気代の差

条件設定は以下とします。

- 機種:3馬力(冷房能力8.0kW)の業務用エアコン

- 稼働時間:年間2,500時間(8時間x312.5日)

- 電気料金単価:31円/kWh(標準的な単価)

- 計算式:年間消費電力量(冷房能力÷APF×稼働時間) × 電気料金単価

比較結果

| A:標準モデル | B:高効率モデル | |

|---|---|---|

| APF | 5.0 | 6.5 |

| 年間消費電力量 | (8.0kW÷5.0) × 2,500h = 4,000 kWh | (8.0kW÷6.5) × 2,500h ≈ 3,077 kWh |

| 年間電気代 | 4,000 kWh × 31円/kWh = 124,000円 | 3,077 kWh × 31円/kWh ≈ 95,387円 |

年間の差額:124,000円 – 95,387円 = 28,613円

このシミュレーションでは、高効率モデルを選ぶだけで年間約28,600円の電気代が削減できることがわかります。業務用エアコンの寿命が10年~15年であることを考えると、その差は総額で約28万円~43万円にもなります。

もし、高効率モデルの本体価格が標準モデルより15万円高かったとしても、数年で元が取れ、長期的には大きな利益を生むことになります。これがTCOの考え方です。

業者に見積もりを依頼する際は、必ず複数の機種のAPFを確認し、長期的な視点でどちらが本当にお得なのかを比較検討しましょう。

修理か交換か?迷ったときの判断基準

そもそも、今あるエアコンを「修理」すべきか、思い切って「交換」すべきか、迷われるケースもあるでしょう。この判断を誤ると、無駄な修理費を払い続けた挙句、結局交換することになりかねません。

以下の基準を参考に、冷静に判断してください。

使用年数で判断する

業務用エアコンの一般的な寿命(法定耐用年数)は10年~15年とされています。設置から10年以上経過している場合は、交換を強く推奨します。

たとえ修理で一時的に直ったとしても、次々と他の部品が寿命を迎え、故障が頻発する可能性が非常に高いからです。また、10年前の機種と最新機種とでは省エネ性能(APF)が格段に違います。

交換した方が月々の電気代が安くなり、長期的に見て経済的です。

修理費用の金額で判断する

一つの目安として、「修理費用が、同等スペックの新品に交換する総費用の50%を超える場合」は交換を検討すべきです。高額な費用をかけて古い機械を延命させるよりも、新品に投資した方が、性能、保証、省エネ性の面でメリットが大きくなります。

故障の頻度で判断する

ここ1~2年の間に複数回の修理を行っている場合も、交換のサインです。根本的な寿命が近づいている証拠であり、修理は対症療法に過ぎません。

信頼できる業務用エアコン取り付け優良業者の見つけ方・選び方

最適な機種を選んでも、工事の質が悪ければすべてが台無しです。悪徳業者や技術力の低い業者を避け、安心して任せられる優良業者を見極めるための具体的な方法を解説します。

優良業者を見極める7つの絶対条件【チェックリスト付】

以下の7つのポイントは、優良な業者に共通する絶対条件です。業者と接触する際に、このチェックリストを使って一つひとつ確認してください。

| チェック項目 | 確認すべきポイント | なぜ重要か |

|---|---|---|

| 空調設備専門の業者か | 会社のウェブサイトや事業内容で「業務用エアコン」「空調設備工事」を専門としているか | より専門的な知識と技術が期待できる |

| 豊富な施工実績があるか | 自社の業種(オフィス、店舗など)と類似した施工事例がウェブサイトに多数掲載されているか | 多様な現場に対応できるノウハウと顧客からの信頼の証 |

| 丁寧な「現地調査」を必ず行うか | 見積もり前に必ず現地を訪れ、設置場所の寸法、電源の位置、搬入経路などを細かく確認してくれるか | 工事当日の「想定外の追加費用」や「設置不可」といったトラブルを防ぐために不可欠 |

| 見積書の内訳が詳細で明確か | 「工事一式」のような曖昧な表記がなく、材料名、数量、単価まで細かく記載されているか | 費用の透明性を担保し、不当な上乗せを防ぐ 他社との比較検討も容易になる |

| 資格保有者が在籍しているか | 「1級管工事施工管理技士」や「第二種電気工事士」などの有資格者が在籍しているか | 専門知識と技術力の高さを客観的に証明する 特に電源工事などでは必須 |

| フロンガスの適正処理を明言しているか | 見積書やウェブサイトで、法令(フロン排出抑制法)に基づいたフロンガスの回収・処理を行うことを明記しているか | 不法投棄による依頼主(事業者)への罰則リスクを回避 |

| 工事保証とアフターサービスが充実しているか | 施工不良に対する保証(目安は2~3年)があるか トラブル時の連絡先や対応体制が明確か |

万が一の工事ミスや不具合発生時に、迅速かつ無償で対応してもらえる安心感 |

この7つの項目をすべて満たす業者は、信頼できるパートナーとなる可能性が非常に高いと言えます。

こんな業者には要注意!悪徳・低品質な業者の手口と見抜き方

一方で、残念ながら不誠実な業者も存在します。以下のような手口には特に注意し、少しでも違和感を覚えたら契約を急がないことが肝心です。

- 「無料点検ですぐ伺います!」と訪問し、不安を煽る

- 「今だけ〇〇%オフ!」と大幅値引きを強調する

- 見積もりの内訳が「一式」ばかりで不透明

「今すぐ交換しないと大変なことになる」などと過度に不安を煽り、冷静な判断をさせずにその場で契約を迫る手口が少なくありません。また、最初に極端な値引きを見せて契約させ、後から何かと理由をつけて高額な追加料金を請求するケースがあります。

さらに、詳細な内訳の提示を求めてもごまかしたり、「うちはいつもこうだから」と説明を拒んだりする業者は費用を上乗せしている可能性が高いです。

相見積もりを成功させる3つのルール

相見積もり(複数の業者から見積もりを取ること)は、価格交渉の基本であり、必ず行うべきプロセスです。成功させるためには、以下の3つのルールを守りましょう。

- 必ず3社以上から取る

- 全く同じ条件で見積もりを依頼する

- 相見積もりであることを正直に伝える

1社だけではその価格が高いのか安いのか判断できません。最低でも3社から見積もりを取ることで、地域や工事内容の適正な相場観を養うことができます。

また、「〇馬力の天井カセット形で、機種は△△を希望。設置場所はここで…」というように、各社に伝える要望を完全に統一します。条件がバラバラだと、見積もり金額に差が出ても、それが価格設定の違いなのか、提案内容の違いなのかが分からなくなり公正な比較ができなくなります。

そして、「他社さんにもお見積もりをお願いしています」と正直に伝えることは、失礼にはあたりません。むしろ、業者側も競争を意識するため、最初から誠実な価格を提示してくれる可能性が高まります。

まとめ

業務用エアコンの交換は、決して小さな買い物ではありません。しかし、正しい知識を身につければ、不安を解消し、自信を持って最適な判断を下すことができます。

この記事で解説した重要なポイントを振り返りましょう。

- 総費用は「本体価格」「標準工事費」「追加工事費」の3つで構成されます。

- 見積書の内訳を詳細に確認し、何にいくらかかっているのかを透明にすることが第一歩です。

- 省エネ性能(APF)を考慮した「総所有コスト(TCO)」で判断することが、本当の意味でのコスト削減

- 丁寧な現地調査、詳細な見積もり、充実した保証は優良業者を見極めるための重要な指標

業務用エアコンの突然の故障は、ビジネスにとって大きな危機です。しかし、それは同時に、より快適で、より省エネな環境へとアップグレードする絶好の機会でもあります。

もし、専門的なアドバイスや、透明性の高い詳細な見積もりが必要であれば、どうぞ本サイトで紹介している業者へお気軽にご相談ください。

よくある質問

今すぐオフィスのエアコン交換が必要なのですが、即日対応してくれる業者はいますか?

繁忙期(夏場など)でなければ、即日対応が可能な業者が見つかることもあります。しかし、そのためには「交換用のエアコン本体の在庫があること」「電源工事などの特殊な作業が不要であること」「業者のスケジュールに空きがあること」といった条件が揃う必要があります。

注意点として、「即日対応」を謳う業者の中には、高圧的な営業を行うケースも報告されています。急いでいる時こそ、業者の実績や見積もりの透明性をしっかり確認することが重要です。まずは地域の複数の専門業者に電話で問い合わせてみるのが最善策です。

リースと購入、どちらがお得ですか?

これは事業の財務状況や資金計画によって異なります。それぞれのメリット・デメリットは以下の通りです。

- 購入:初期費用は高額ですが、支払総額はリースより安く、設備が自社の資産になります。長期的に見れば最もコスト効率が良い方法です。

- リース:月々の支払いだけで済むため、初期費用をほぼゼロに抑えられます。これは開業直後などで手元資金を温存したい場合に大きなメリットです。

また、リース料は全額、経費として計上できるため、節税効果も期待できます。ただし、支払総額は購入より割高になり、原則として中途解約はできません。

初期投資を抑えたいならリース、長期的な総コストを重視するなら購入が適していると言えるでしょう。

見積もりのための現地調査は無料ですか?

はい、ほとんどの信頼できる業務用エアコン専門業者は、見積もり提出のための現地調査を無料で行っています。現地調査は、正確な見積もりを作成し、適切な機種を選定するために業者側にとっても不可欠なプロセスだからです。

もし、見積もり前の段階で調査費用を請求するような業者があれば、注意が必要です。念のため、電話で問い合わせる際に「現地調査と見積もりは無料ですか?」と一言確認しておくとより安心です。